Nous sommes au 21ème siècle. C’est le jour de l’inauguration d’un beau et fier navire. Tout le monde est réuni pour l’évènement. La bouteille de Champagne éclate sur la proue du navire et celui s’élance vers l’eau salée (souvent en marche arrière mais parfois sur le côté). Puis à peine arrivé en flottaison, les spectateurs médusés assistent à son retournement. Puis il coule. Une fortune et des millions d’heures de labeurs viennent de disparaître en quelques secondes ! Comment est-ce possible ?

On peut trouver sur internet nombre de vidéos montrant de telles scènes ahurissantes. C’est impardonnable avec les règles de sécurité et les moyens de calcul dont on dispose aujourd’hui.

Il y a 400 ans, les calculs de stabilité n’existaient pas, mais les bons architectes navals savaient empiriquement si un navire à voiles serait stable ou non dès sa conception. Stable non seulement le jour de son lancement au calme, mais aussi toutes voiles dehors par forte brise. Pour réduire les risques, il fallait prévoir prudemment des marges de stabilité importantes.

Cet été j’ai visité le superbe musée Vasa de Stockholm.

Ouvert en 1990, le musée abrite le magnifique 3 mats Vasa, seul navire du XVIIè siècle presque entièrement intact. Le renflouement du navire en 1961 et sa remise en état ont demandé un effort humain et financier important, de l’ordre de 15 millions d’euros. Les suédois peuvent être fiers de ce musée, le plus visité de Scandinavie, et impressionnant par sa taille puisqu’il loge confortablement le fameux Vasa : longueur hors tout de 69 m, largeur 11,70 m, déplacement 1200 tonnes.

Les visiteurs apprennent tous les détails du galion, en excellent état de conservation : son histoire depuis sa conception jusqu’à la fin de la construction, et la vie de celles et ceux qui l’ont construit ou s’apprêtait à vivre à bord. Une découverte spectaculaire sur plusieurs niveaux qui l’entourent majestueusement.

Le plus étonnant est l’histoire incroyable de son naufrage, moins d’un mille nautique après avoir quitté le quai le jour de son inauguration, le 10 août 1628 par une belle journée ensoleillée.

Ce qui m’a frappé une fois la visite terminée, c’est le peu d’explications données sur les raisons de son chavirage. On y évoque rapidement un problème de stabilité. Il est possible que le musée ait préféré ne pas faire de publicité sur les causes exactes auprès du grand public alors que l’enquête du XVIIè siècle n’a désigné aucun responsable.

Suite à la visite, j’ai fait quelques recherches et découvert des études qui ont mis à jour les erreurs de conception et de gestion de projet à l’origine du naufrage. Exerçant mon métier dans l’architecture navale et la gestion de projet, ce sont évidemment ces deux sujets qui m’intéressent le plus.

Je présente ici une synthèse des études que j’ai pu trouver sur la catastrophe, et les leçons que l’on peut en tirer, aujourd’hui encore (visiblement pas totalement acquises).

Il faut noter que le Vasa possédait 64 canons sur 2 niveaux, ce qui était une nouveauté à l’époque. C’est un élément important de l’enquête.

Les récits du naufrage s’accordent sur la séquence suivante le jour de l’inauguration qui rassemblait toute la foule de Stockholm et des environs :

On peut imaginer les milliers de témoins de cette scène médusés et aussi ce qu’a pu ressentir le roi Gustave II Adolphe, impatient de voir son fier navire appareiller alors que la guerre de Trente an faisait rage et qu’il venait de perdre de nombreux navires en mer Baltique.

La plupart des catastrophes ont plusieurs causes. C’est pour celles-ci que l’on parle d’arbre des causes. Certaines causes ont une importance particulière dans la mesure où, lorsque l’une d’entre elles est éliminée, la catastrophe est évitée. D’autres causes viennent seulement augmenter la probabilité de catastrophe ou l’amplifier. Il en est ainsi de l’histoire du Vasa. Les études que j’ai retrouvées révèlent ainsi les causes suivantes :

Viennent s’ajouter d’autres défaillances qui ne sont pas directement liées au naufrage comme le manque de communication entre les différents métiers et le manque de supervision d’ensemble. Cependant, ces défaillances aggravent la situation.

Concernant l’architecture navale et la stabilité, les études menées ont montré que :

Concernant l’aspect gestion de projet, même sans méthode ou moyen de calcul, un chef de projet et un architecte naval travaillant de concert (cela pouvait être la même personne), aurait pu, durant la phase de conception, identifier les risques associés aux points listés ci-dessus. L’expérience de la conception d’autres navires associés à leurs tests de stabilité empiriques auraient pu guider la conception avec les objectifs suivants (même s’ils n’étaient pas clairement quantifiés) :

En résumé

Le Vasa était voué à la catastrophe avant même qu’il soit terminé, et des personnes dont le capitaine et l’amiral savaient qu’il y avait un problème de stabilité avant l’appareillage. On peut penser que la peur d’avouer au roi un échec de conception à la livraison du navire a été le dernier coup de pouce permettant à cette catastrophe de se produire. Le navire aurait pu rester à quai jusqu’à ce qu’une solution (même quelque peu honteuse) soit trouvée.

La combinaison d’impositions du roi sur le cahier des charges, tant en termes de dimensions générales, qu’en termes de masses ajoutées, de manque de compétences en architecture navale, de gestion de projet et, in fine, rester sourd à l’alerte d’instabilité avant l’appareillage du navire constituent les causes majeures du naufrage.

Du point de vue de l’architecture navale, le Vasa aurait pu être sauvé si l’on avait soit :

Un parallèle osé avec le yacht Bayesian

Le yacht de plaisance britannique Bayesian, un voilier de 56 m appartenant au milliardaire Mike Lynch, a chaviré puis coulé à proximité de Porticello, sur la côte nord de la Sicile le 19 août 2024, entrainant la mort de 7 personnes dont Mike Lynch. L’enquête est toujours en cours mais des éléments importants ont été divulgués dans un rapport préliminaire émis par le MAIB (Marine Accident Investigation Branch). Il était mouillé avec sa quille remontée, sans voile, et a subi une rafale à 70 noeuds.

Quel rapport avec le Vasa ? Avec 400 ans d’écart, il semblerait que le Bayesian, comme le Vasa, souffrait d’un problème de conception portant sur la stabilité et les points d’entrée d’eau. Au-delà d’un angle de gite proche de 70 degrés (peut-être moins), la situation était irrécupérable selon le rapport. Il n’est pas improbable qu’un voilier moderne gite à 90 deg, angle auquel les voiles n’offrent plus aucune prise au vent. C’est ce qui est vraisemblablement arrivé le 19 août 2024 au passage d’une tornade. Cette vulnérabilité ne figurait pas dans la documentation technique du bateau. On observe aussi que l’eau pourrait être entrée par la descente d’escalier au bordé qui mène à l’espace cabine, à partir d’un angle de gite de 25°.

Le Bayesian, comme le Vasa, était un symbole de richesse et de pouvoir. Il aurait dû naturellement bénéficier de toute l’attention de ses concepteurs et de la société de classification pour s’assurer de sa conformité aux règles de sécurité durant sa conception (règles qui n’existaient évidemment pas il y a 400 ans). A l’heure actuelle, on émet l’hypothèse (qui sera confirmée ou non par les conclusions finales de l’enquête) que, comme pour le Vasa, des demandes excessives de l’armateur ou ses conseillers ont conduit à des choix architecturaux dangereux qui n’ont pas été refreinés. Notamment la hauteur du mat de 75 m, la conception de la quille rétractable, et la hauteur des points d’entrée d’eau.

Les leçons du Vasa ne semblent toujours pas apprises encore aujourd’hui. Souhaitons que ce nouveau drame renforce l’application plus stricte des règles de conception qui ne sont pas remise en cause pour l’instant.

[1] Le GM est un paramètre important du calcul de stabilité représentant la distance entre le centre de gravité (G) et le métacentre (M). La valeur est positive lorsque M se trouve au-dessus de G.

We are in the 21st century. It is the day of the inauguration of a proud and beautiful ship. Everyone is gathered for the event. The Champagne bottle shatters on the bow, and the ship is launched into the salty water (often stern-first, but sometimes sideways). Barely afloat, spectators watch in shock as it capsizes. Then it sinks. A fortune and millions of hours of labor vanish in just a few seconds! How is that possible?

You can find plenty of videos on the internet showing such astonishing scenes. With today’s safety regulations and calculation tools, it is inexcusable.

Four hundred years ago, stability calculations did not exist, but skilled naval architects knew empirically whether a sailing ship would be stable from its very design. Stable not only during the calm of its launch, but also under full sail in strong winds. To reduce risks, it was necessary to allow for generous safety margins in stability.

This summer, I visited the splendid Vasa Museum in Stockholm.

Opened in 1990, the museum houses the magnificent three-masted Vasa, the only 17th-century ship almost entirely intact. The salvage operation in 1961 and restoration required tremendous human and financial effort, on the order of €15 million. The Swedes can be proud of this museum—the most visited in Scandinavia—impressive in scale as it houses the famous Vasa: 69 m overall length, 11.70 m beam, and 1,200 tons displacement.

Visitors learn every detail of the galleon, remarkably well preserved: its history from conception to completion, and the lives of those who built it or prepared to live aboard. A spectacular discovery across several levels, surrounding the ship majestically.

The most astonishing part is the incredible story of its sinking—less than one nautical mile after leaving the quay on its inaugural voyage, on August 10, 1628, on a fine sunny day.

What struck me after the visit was how little explanation was given about the causes of its capsizing. The museum briefly mentions a stability issue. Perhaps they preferred not to publicize the exact causes to the general public, especially since the 17th-century inquiry never assigned responsibility.

Afterward, I did some research and discovered studies that uncovered the design and project management errors that led to the disaster. Working in naval architecture and project management myself, these are, of course, the two aspects that interest me most.

Here, I present a synthesis of the studies I found about the catastrophe, and the lessons still relevant today (though clearly not fully learned).

It should be noted that the Vasa carried 64 cannons on two gun decks, a novelty at the time—an important factor in the inquiry.

The accounts of the sinking agree on the sequence of events on inauguration day, before the assembled crowds of Stockholm and beyond:

One can imagine the thousands of witnesses in shock, as well as King Gustavus Adolphus, eager to see his proud warship set sail while the Thirty Years’ War raged and he had just lost many ships in the Baltic.

Most disasters have multiple causes. That is why we speak of a “causal tree.” Some causes are crucial in that eliminating just one of them could have prevented the catastrophe. Others merely increased the probability or amplified it. So it was with the Vasa. Studies identify the following causes:

Other shortcomings, such as poor communication among trades and lack of overall supervision, did not directly cause the sinking but worsened the situation.

From a naval architecture and stability perspective, studies showed:

From a project management perspective, even without calculation tools, a project leader and naval architect working together (possibly the same person) could have identified the risks during design. The experience of other ships and their empirical stability tests could have guided the design toward these objectives:

In summary:

The Vasa was doomed before completion, and both the captain and admiral knew of its instability before sailing. Fear of admitting failure to the king at delivery likely sealed its fate. The ship could have stayed in port until a (shameful but safer) solution was found.

The combination of the king’s demands on size and weight, lack of naval architecture expertise, poor project management, and ignoring warnings of instability were the major causes of the sinking.

From a naval architecture standpoint, the Vasa could have been saved if they had either:

A Bold Parallel with the Bayesian Yacht

The British pleasure yacht Bayesian, a 56 m sailing vessel owned by billionaire Mike Lynch, capsized and sank near Porticello, on Sicily’s north coast, on August 19, 2024, killing seven people, including Lynch. The investigation is still ongoing, but a preliminary MAIB (Marine Accident Investigation Branch) report has revealed significant points. It was moored with keel up and no sail submitted to a sudden gust of 70 knots.

What does this have to do with the Vasa? Despite 400 years apart, the Bayesian, like the Vasa, appears to have suffered from a design flaw related to stability and water ingress. Beyond a heel angle of about 70° (possibly less), recovery was impossible according to the report. Modern sailing vessels are not unlikely to heel to 90°, at which point the sails lose wind force. That seems to be what happened on August 19, 2024, during a tornado. This vulnerability was not mentioned in the yacht’s technical documentation. It is also observed that at heel angle of about 25°, the water could have flooded into the cabin space through the staircase on the side.

The Bayesian, like the Vasa, was a symbol of wealth and power. It should naturally have received full attention from its designers and classification society to ensure compliance with safety rules during design (rules that, of course, did not exist 400 years ago). Current hypotheses (to be confirmed or disproved by the final report) suggest that, as with the Vasa, excessive demands from the owner or advisors led to dangerous architectural choices that went unchecked—particularly the 75 m mast, retractable keel design, and the height of water entry points.

The lessons of the Vasa still seem unlearned even today. Hopefully, this new tragedy will reinforce stricter enforcement of design rules, which for now remain unquestioned.

The bow of the Vasa displayed at the Vasa Museum in Stockholm

A parallel between Vasa ship and Bayesian yacht in terms of down floading angles. Both vessels have comparable beams and drafts. The first one sank the day of its inauguration with full sails on and light winds, and the second one 16 years after its maiden voyage, with no sail on and a strong wind gust. Both should not have sank.

Lors de la conférence FOWT 2024 à Marseille en avril dernier, plusieurs présentations ont apporté des mises à jour sur les défis rencontrés par l’éolien flottant ainsi que les innovations en cours de développement. Voici quelques exemples parmi les plus intéressants :

Domaine : Calculs de dimensionnement des flotteurs d’éoliennes flottantes et leur ancrage en avant-projet

– Défi : Les calculs (ILA) pour cette phase nécessitent trop de temps et les designs simplifiés manquent de précision pour un chiffrage adéquat, négligeant souvent les aspects d’industrialisation.

– Solution : Une approche simplifiée permet des calculs rapides tout en étant suffisamment précis (70% à 90% de précision comparé aux calculs détaillés) pour le chiffrage des flotteurs, des ancrages et des mâts d’éolienne. Initiatives JIP EMULF I&II et ImproveFLOW.

Domaine : Maintenance des lignes d’ancrage

– Défi : La maintenance actuelle repose sur des inspections sous-marines avec des actions curatives ou préventives.

– Solution : Le jumeau digital permet une maintenance prédictive moins coûteuse basée sur des mesures in-situ (Structural Health Monitoring).

Domaine : Modélisation du comportement des lignes d’ancrage synthétiques

– Défi : La perte d’élasticité des lignes synthétiques est mal modélisée et pourtant cruciale pour le comportement des éoliennes flottantes. Les essais en usine ne sont pas représentatifs de la réalité.

– Solution : Un nouveau logiciel, POLYAMOOR, permet de modéliser les lignes en nylon avec étalonnage sur banc d’essai, se montrant très fidèle au comportement en conditions réelles immergées.

Domaine : Contrôle in-situ de l’élongation des lignes d’ancrage synthétiques

– Défi : La mesure actuelle est difficile et contraignante.

– Solution : Une solution basée sur la mesure de l’élongation par ultra-son dans l’eau, développée par Ifremer.

Domaine : Influence du contrôleur de turbine sur sa fatigue

– Défi : Le passage de l’éolien fixe à l’éolien flottant nécessite un changement de paramétrage du contrôleur de turbine, avec un impact mal mesuré sur la fatigue qui affecte la durée de vie.

– Solution : Un paramétrage du contrôleur qui maximise le productible tout en minimisant la fatigue de la turbine.

Domaine : Impact des mouvements du flotteur sur le productible

– Défi : La modélisation actuelle ne répond pas bien à cette question dans les phases amont.

– Solution : Une comparaison entre un modèle numérique innovant et des mesures in-situ (Wind Float Atlantic) a montré une bonne corrélation sur le productible.

Domaine : Mesure de l’épaisseur du biofouling sur les câbles électriques dynamiques

– Défi : Le biofouling peut causer des surchauffes de câbles électriques et des efforts excessifs. Aucune méthode de mesure n’existe actuellement.

– Solution : Une méthode basée sur la mesure thermique en surface du biofouling, comparée à un modèle calibré, permet d’en déduire l’épaisseur et d’agir au bon moment.

Domaine : Stockage temporaire des flotteurs à flot

– Défi : Les schémas de production varient, certains nécessitant peu de stockage, d’autres beaucoup plus.

– Solution : Une étude indique que pour les futurs grands parcs éoliens, il faudrait prévoir une trentaine de postes de stockage à flot en mer commune à plusieurs parcs voisins, nécessitant une zone marine à dimensionner en conséquence.

At the FOWT 2024 conference in Marseille in April, several presentations provided updates on the challenges faced by floating wind turbines and ongoing innovations. Here are some of the most interesting examples:

Field: Preliminary Design Calculations for Floating Wind Turbine Floaters and Anchoring

Field: Maintenance of Anchoring Lines

Field: Modeling the Behavior of Synthetic Anchoring Lines

Field: In-Situ Monitoring of Synthetic Anchoring Line Elongation

Field: Influence of Turbine Controller on Fatigue

Field: Impact of Floater Movements on Production

Field: Measuring Biofouling Thickness on Dynamic Electrical Cables

Field: Temporary Storage of Floaters at Sea

© France Energies Marines

All authors of conferences can be found on the following page

https://www.fowt-conferences.com/en/fowt2024/PROGRAM/

3 temps d’échanges animés par Lise DETRIMONT, Déléguée générale et Timothée TERRIER, chargé de mission, Wind Ship Association.

NAVEXPO 2024 – Tables rondes Propulsion Vélique dans le transport maritime

3 temps d’échanges animés par Lise DETRIMONT, Déléguée générale et Timothée TERRIER, chargé de mission, Wind Ship Association.

1) Industrialisation (état des lieux, modalités de financement, leviers à activer…)

WISAMO : Nicolas BOULET, Head of Sales & Business Development

BPI : Amandine CORTIER, Responsable sectoriel industrie innovation

NORTH WINDSHIP : Benjamin MADEC, Business Development Manager

La France se distingue dans les phases de recherche, développement et ingénierie, ainsi que dans la fabrication de prototypes. Cependant, l’industrialisation de la filière vélique, notamment la construction navale et la production de masse des équipements, se développe principalement à l’étranger. Les armateurs et chantiers navals français hésitent à prendre des risques et cherchent à réduire les coûts, laissant des entreprises comme Wisamo assumer ces risques. La « vallée de la mort » illustre cette attente réciproque pour le développement des projets.

North Windship, spécialisée dans les gréements pour navires de transport de 80 à 100 m, développe ses activités en Pologne et dans le nord de l’Europe, où les compétences et les infrastructures sont favorables. La France, malgré les aides financières de BPI, n’attire pas suffisamment ces acteurs pour l’industrialisation de masse.

Wisamo, bien consciente du coût élevé des systèmes véliques, mise sur la pression réglementaire pour stimuler le marché. Elle investit dans une usine à Vannes pour produire et tester des prototypes, mais cette infrastructure ne suffira pas pour une production en grande série. De son côté, Chantiers de l’Atlantique a investi à Lanester pour produire des gréements Solid Sails en quantités suffisantes pour le marché cible.

En conclusion, bien que la France soit active dans la R&D et le prototypage des technologies véliques, elle doit surmonter les défis de l’industrialisation et de la production de masse pour rester compétitive sur ce marché en pleine expansion.

2) Intégration des équipements (contraintes, outils déployés, illustrations sur certains projets)

MER CONCEPT : Harold BASEDEN, Directeur Mobilité Maritime

VPLP design : Simon WATIN, Directeur Général

SIREHNA : Guillaume JACQUENOT, Responsable du département Simulations Couplées et Outil

VPLP explique que l’intégration des systèmes véliques varie selon leur apport énergétique. Pour des systèmes à 100 % d’apport vélique, comme Grain de Sail, le design du navire est centré autour du gréement. En revanche, les systèmes à faible apport vélique, comme les rotor-sails, s’intègrent facilement sur des designs existants.

Mer Concept a présenté son concept VELA, un navire de 70 à 80 mètres capable de transporter jusqu’à 500 tonnes de marchandises. Il note que les efforts nécessaires pour ce concept atteignent les limites des équipements véliques actuels, rendant difficile l’augmentation de la taille des navires basés sur ce modèle de gréement. En s’approchant du 100 % vélique, il est aussi nécessaire de repenser la gestion de l’énergie à bord, cette énergie devenant plus précieuse avec l’utilisation de sources renouvelables.

SIREHNA propose des solutions d’optimisation énergétique à bord, tant pour les navires classiques que pour les cargo-voiliers. Le routage, permettant d’optimiser l’apport vélique, s’intègre dans le système de gestion énergétique, avec des systèmes développés par des entreprises comme D-ICE.

En conclusion, l’intégration des systèmes véliques nécessite des adaptations importantes selon leur contribution énergétique. Les systèmes à faible apport peuvent être ajoutés aux navires existants, tandis que ceux à fort apport exigent une refonte complète du design et de la gestion énergétique des navires. Il est unanimement reconnu que la réduction des émissions de CO2 à l’échelle mondiale passe par la réduction de la vitesse de transport, maximisant l’apport vélique, ainsi que par une diminution du trafic maritime mondial.

3) Formation des navigants (à l’utilisation de la propulsion par le vent)

ESPRIT DE VELOX : François FREY, Président

GRAIN DE SAIL SHIPPING : Loic BRIAND, CEO

BEYOND THE SEA : Marc THIENPONT, Directeur Général

Il manque des compétences en Marine Marchande conventionnelle et forcément dans le domaine vélique qui est encore une niche. Il faut former, surtout des marins.

Heureusement, le secteur vélique fait rêver la jeunesse, il devrait donc attirer des candidatures …

3 discussion sessions moderated by Lise DETRIMONT, General Delegate, and Timothée TERRIER, Project Manager, Wind Ship Association.

1. Industrialization (current state, financing modalities, levers to activate…)

WISAMO: Nicolas BOULET, Head of Sales & Business Development

BPI: Amandine CORTIER, Sector Manager, Industry Innovation

NORTH WINDSHIP: Benjamin MADEC, Business Development Manager

France excels in the phases of research, development, and engineering, as well as in prototype manufacturing. However, the industrialization of the wind propulsion sector, particularly shipbuilding and mass production of equipment, is mainly developing abroad. French shipowners and shipyards are hesitant to take risks and seek to cut costs, leaving companies like Wisamo to assume these risks. The « valley of death » exemplifies this mutual waiting period for project development.

North Windship, specializing in rigging for transport ships of 80 to 100 meters, is expanding its activities in Poland and northern Europe, where skills and infrastructure are favorable. Despite financial support from BPI, France does not attract these actors sufficiently for mass industrialization.

Wisamo, well aware of the high cost of wind propulsion systems, relies on regulatory pressure to stimulate the market. It is investing in a factory in Vannes to produce and test prototypes, but this infrastructure will not suffice for large-scale production. Meanwhile, Chantiers de l’Atlantique has invested in Lanester to produce Solid Sails rigs in sufficient quantities for the target market.

In conclusion, although France is active in the R&D and prototyping of wind propulsion technologies, it must overcome the challenges of industrialization and mass production to remain competitive in this rapidly expanding market.

2. Integration of Equipment (constraints, tools deployed, illustrations on specific projects)

MER CONCEPT: Harold BASEDEN, Director of Maritime Mobility

VPLP design: Simon WATIN, General Manager

SIREHNA: Guillaume JACQUENOT, Head of Coupled Simulations and Tool Department

VPLP explains that the integration of wind propulsion systems varies according to their energy contribution. For systems with 100% wind contribution, such as Grain de Sail, the ship’s design is centered around the rigging. Conversely, systems with low wind contribution, like rotor-sails, can be easily integrated into existing designs.

Mer Concept presented its VELA concept, a ship of 70 to 80 meters capable of transporting up to 500 tons of goods. They note that the efforts required for this concept reach the limits of current wind propulsion equipment, making it difficult to increase the size of ships based on this rigging model. Approaching 100% wind propulsion also necessitates rethinking onboard energy management, as this energy becomes more valuable with the use of renewable sources.

SIREHNA offers energy optimization solutions on board, for both conventional ships and cargo sailboats. Routing, which optimizes wind contribution, is integrated into the energy management system, with systems developed by companies like D-ICE.

In conclusion, the integration of wind propulsion systems requires significant adaptations depending on their energy contribution. Low-contribution systems can be added to existing ships, while high-contribution systems require a complete redesign of the ship and its energy management. It is unanimously recognized that reducing CO2 emissions globally involves reducing transport speed to maximize wind contribution, as well as decreasing global maritime traffic.

3. Training of Mariners (in the use of wind propulsion)

ESPRIT DE VELOX: François FREY, President

GRAIN DE SAIL SHIPPING: Loic BRIAND, CEO

BEYOND THE SEA: Marc THIENPONT, General Manager

There is a lack of skills in conventional Merchant Marine and especially in the wind propulsion sector, which is still a niche. It is necessary to train people, mariners in particular. Fortunately, the wind propulsion sector captivates the youth, and should attract more applications.

Navexpo 2024 – Table ronde propulsion vélique

© XP Sea

Analyse des discussions de la table ronde qui réunissait Noémie Rousseau, Bretagne Supply Chain, Timothée Terrier, Wind Ship, François Jan, Pasca, et Christophe Brière de la Hosseraye, Velic Consulting

Lors de l’Ocean BtoB du 20/02/2024 à Lorient, Arnaud Cacquevel, Chef de Projet chez Bretagne Sailing Valley, a animé une table ronde au sujet du transport à la voile et de la logistique. Les débats très intéressants ont amené XP Sea à rédiger cet article pour exposer son analyse.

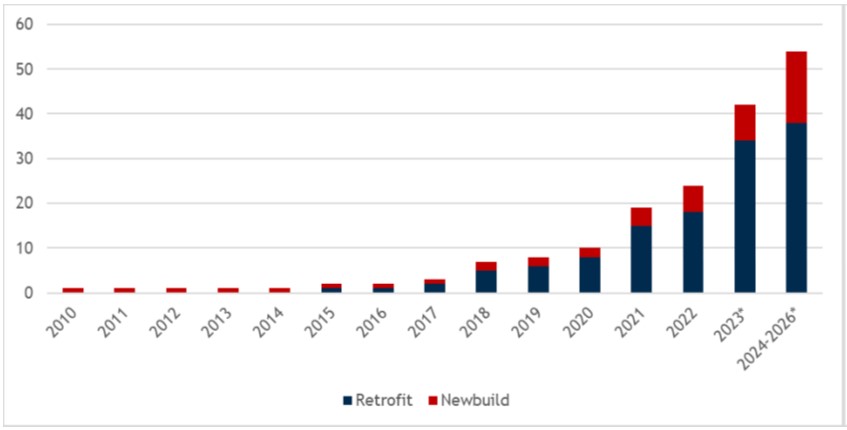

Il existe à ce jour une quarantaine de navires cargo équipés d’un système de propulsion par le vent (voir Figure 1). La grande majorité sont des installations sur navires existants (retrofit).

La propulsion vélique vient très souvent en complément de la propulsion conventionnelle motorisée, quelques cargo-voiliers s’approchant du 100%. Ce pourcentage d’apport vélique est souvent associé au type de marchandises transportées et au modèle économique du transport maritime. Comme le fait remarquer Velic Consulting, on voit déjà dans les premières applications que chaque segment de transport a tendance à choisir son système de propulsion par le vent et le pourcentage d’apport vélique associé.

On constate qu’un pourcentage élevé va de pair avec une vitesse moyenne faible, afin de profiter au maximum du vent, et de marchandises à haute valeur ajoutée (prix au kg élevé). Les cargo-voiliers proches du 100% d’apport vélique ressemblent davantage à des voiliers.

A l’inverse, les vraquiers, tankers et cargos divers sont souvent équipés de systèmes type roto-sails apportant 10 à 20% de l’énergie propulsive. Une part de ces navires doit maintenir une vitesse élevée ou constante pour respecter un ETA ce qui ne permet pas de bénéficier de l’apport vélique maximal.

L’article sur la décarbonation du transport maritime montre que les E-fuels ne suffiront pas pour atteindre l’objectif de décarbonation fixé par le MEPC 80 de l’OMI en juillet 2023 : net-0 d’ici 2050. Il semble évident que la propulsion par le vent doit donc contribuer à atteindre (ou se rapprocher) de cet objectif.

Le lien entre transport vélique et logistique était au cœur du sujet de la table ronde, mais les discussions se sont portées sur les verrous qui doivent sauter pour permettre l’essor de la filière propulsion par le vent pour le transport des marchandises.

Plusieurs intervenants ont repris la même idée (y compris XP Sea) que la priorité est d’initier un changement majeur :

Même si les progrès technologiques dans la propulsion vélique sont énormes depuis la fin du 19ème siècle (époque de l’arrêt du transport de marchandises à la voile), transporter des marchandises à l’aide du vent impose toujours quelques contraintes. Et plus on veut profiter du vent, plus ces contraintes sont importantes :

(*) Il n’est pas encore envisagé d’avoir des porte-conteneurs de la taille actuelle propulsés majoritairement par le vent

Pour compenser ces contraintes, au-delà de la réduction des émissions de CO2, armateurs et chargeurs bénéficient d’une réduction des frais d’exploitation par la faible consommation en carburant et peu de personnel (voir pas de personnel) supplémentaire pour l’opération du système vélique.

Il a été pointé dans la discussion que la fabrication des systèmes véliques pourrait souffrir d’un manque de capacité en France et en Europe. C’est un autre frein potentiel en effet, comme pour plusieurs autres secteurs de l’industrie.

Mais même en débloquant tous ces verrous, il semble peu probable de transporter toutes les marchandises actuellement en circulation sur les océans à l’aide du seul mix E-fuels et propulsion par le vent pour atteindre la décarbonation complète du transport maritime en 2050. Voici quelques éléments pour soutenir cette intuition.

Les navires propulsés en majorité par le vent sont, à ce jour, bien plus petits que le plus gros des tankers, cargos ou porte-containers. Sera-t-il possible un jour d’atteindre la même taille de navire avec plus de 50% de propulsion vélique ?

On peut en douter lorsque l’on voit le plus grand voilier actuellement en cours de construction aux Chantiers de l’Atlantique. En effet les 2 paquebots à voile Orient Express, longs de 220 m, seront équipés de 3 mâts de 100 m de haut de type Solid Sails, portant chacun 1500 m² de « toile », soit 4500 m² au total. Un record ! Peut-on imaginer gréement encore plus grand ? Chaque navire aura un tonnage de 25 600 UMS. C’est proche du porte-conteneurs CMA CGM Fort Saint Louis, 2260 EVP (conteneurs 20 pieds). On est loin du CMA CGM Jacques Saadé, porte-conteneurs de 23 000 EVP (facteur 10 !).

On imagine alors le nombre de navires marchands, d’une taille moyenne bien inférieure à celle de la flotte mondiale actuelle, qui devraient être construits ou modifiés considérablement pour être propulsé par un mix E-fuels / vélique afin d’atteindre la décarbonation totale. On devine que c’est très ambitieux.

Mais il faut continuer d’avancer sur la voie de la décarbonation !

Cela veut simplement dire qu’atteindre la décarbonation par le mix E-fuels / vélique nécessite une forte diminution du volume de marchandises transportées à travers les océans. Diminution qui ne doit pas être reportée sur un autre mode de transport évidemment (le maritime reste le moins gourmand en énergie fossile).

Se posent aujourd’hui d’autres questions d’ordre sociétal : est-ce acceptable pour nos sociétés modernes ? Cela relève-t-il d’un choix ou d’une obligation? Des questions à prendre en compte pour la filière.

Figure 1 : Nombre de navires équipés (ou prévu pour être équipés) d’un système d’assistance vélique (Source rapport EMSA/Wind-2022/2023 – 4837444 daté du 31/08/2023)

Analysis of the roundtable discussions gathering Noémie Rousseau, Bretagne Supply Chain, Timothée Terrier, Wind Ship, François Jan, Pasca, and Christophe Brière de la Hosseraye, Velic Consulting

During the Ocean BtoB event on 20/02/2024 in Lorient, Arnaud Cacquevel, Project Manager at Bretagne Sailing Valley, led a roundtable discussion on sail transport and logistics. The very interesting debates led XP Sea to draft this article and present its analysis.

To date, there are around forty cargo ships equipped with wind propulsion systems (see Figure 1). The vast majority are installations on existing ships (retrofit).

Sail propulsion often complements conventional motorized propulsion, with some sailing cargo ships approaching 100% sail contribution. This percentage is often associated with the type of goods transported and the economic model of maritime transport. As pointed out by Velic Consulting, it is already observed in early applications that each transport segment tends to choose its wind propulsion system and associated sail contribution percentage.

A high percentage is typically associated with a low average speed to maximize wind utilization, and with high added-value goods (high price per kg). Cargo ships with close to 100% sail contribution look closely to sailboats.

On the opposite side, bulk carriers, tankers, and miscellaneous cargo ships often feature systems like roto-sails providing 10 to 20% of propulsive energy. Some of these ships must maintain a high or constant speed to meet ETA, which doesn’t allow for maximum utilization of wind contribution.

The article on decarbonizing maritime transport shows that E-fuels alone will not be enough to reach the decarbonization target set by MEPC 80 of the IMO in July 2023: net-zero by 2050. It seems obvious that wind propulsion must contribute to reach (or get closer to) this goal.

The link between sail transport and logistics was at the heart of the roundtable discussions, but the talks focused on the barriers that must be overcome to allow the growth of wind propulsion in shipping.

Several speakers reiterated the same idea (including XP Sea) that the priority is to initiate a major change:

Despite hudge technological progresses in sail propulsion since the late 19th century (the era of the end of sail freight transport), transporting goods using wind still imposes some constraints. And the more one wants to harness the wind, the more significant these constraints become:

(*) There is currently no consideration for having container ships of current size predominantly propelled by wind

To compensate these constraints, on top of CO2 emissions reduction, shipowners and shippers benefit from reduced operating costs due to low fuel consumption and minimal additional personnel (or even no additional personnel) to operate the sail system.

It was noted in the discussion that the manufacturing of sail systems could suffer from a lack of capacity in France and Europe. This is indeed another potential obstacle, as with several other sectors of the industry.

But even by unlocking all these barriers, it seems unlikely to transport all currently circulating goods across the oceans using only the mix of E-fuels and wind propulsion to achieve complete decarbonization of maritime transport by 2050. Here are some elements to support this intuition.

Ships predominantly propelled by wind are, to date, much smaller than the largest tankers, cargo ships, or container ships. Will it be possible one day to reach the same ship size with over 50% sail propulsion?

One might doubt it when seeing the largest sailboat currently under construction at Chantiers de l’Atlantique. Indeed, the two sailing cruise ships Orient Express, 220 meters long, will be equipped with 100-meter-high Solid Sails masts, each carrying 1500 m² of « canvas », totaling 4500 m². A record! Can we imagine even larger rigging? Each ship will have a tonnage of 25,600 UMS. This is close to the container ship CMA CGM Fort Saint Louis, with 2260 TEUs (20-foot containers). We are far from the CMA CGM Jacques Saadé, a container ship with 23,000 TEUs (factor of 10!).

One can then imagine the number of merchant ships, with an average size much smaller than that of the current world fleet, that would need to be built or significantly modified to be propelled by a mix of E-fuels/sails and achieve total decarbonization. This looks really ambitious !

But we must continue to progress on the path to decarbonization!

This simply means that achieving decarbonization through the mix of E-fuels/sails requires a significant reduction in the volume of goods transported across the oceans. This reduction should not be shifted to another mode of transportation, obviously (maritime transport remains the least energy-intensive).

Today, other societal questions arise: is this acceptable for our modern societies? Is it a choice or an obligation? These are questions to be considered for the industry.

Windcoop cargo sail vessel

© Zephyr & Borée

Analyse de la présentation de l’Institut MEET2050

Lors de l’Ocean BtoB du 20/02/2024 à Lorient, Erwan Jacquin, Président de l’institut MEET2050, a présenté un état de la décarbonation du transport maritime et les défis associés. Présentation très intéressante qui a amené XP Sea à rédiger cet article pour exposer son analyse.

Les sources d’informations sont indiquées dans la présentation MEET2050 ; elles ne sont pas rappelées dans cet article.

En résumé, y figurent les chiffres principaux du secteur avec une flotte en croissance permanente et une prévision de doublement, voire un triplement, de cette flotte d’ici à 2050 (source OCDE) par rapport à aujourd’hui ! Ça fait peur en voyant la saturation actuelle des routes maritimes.

Le secteur du transport maritime mondial représente actuellement 3 à 4% de l’ensemble des émissions de CO2 émis par l’humanité.

L’objectif fixé par l’OMI (Organisation Maritime Internationale), objectif révisé avec l’adoption du MEPC 80 en juillet 2023, est d’atteindre la décarbonation nette (« net-zero GHG emissions ») d’ici 2050, avec des étapes intermédiaires en 2030 (-20% par rapport à 2008) et 2040 (-70% par rapport à 2008).

Un organisme a estimé le budget colossal qu’il faudrait consacrer à la transformation du secteur pour atteindre cet objectif. Mais est-ce réaliste d’arriver à ce résultat et est-ce seulement une question de budget ?

La présentation MEET2050 se termine par la partie « Défis à relever ».

Le défi principal est représenté par une équation qui nous indique que les émissions de CO2 sont la résultante de la multiplication de 3 termes : 1) le contenu en CO2 de l’énergie x 2) l’efficacité énergétique des navires x 3) la sobriété du transport.

Agir sur l’efficacité énergétique des navires (terme 2) est déjà en cours depuis longtemps et il reste encore quelques gains à réaliser. Mais ils sont limités : 5% à 20% de gain nous dit la présentation, gain variable en fonction des sujets techniques.

Du côté du contenu en CO2 de l’énergie (terme 1), la présentation indique que la décarbonation passe par le passage des énergies fossiles (gasoil ou fuel lourd le plus souvent, parfois du gaz naturel) aux «E-Fuels». Les E-fuels sont par définition produits à partir d’électricité dite « verte » (nucléaire, hydrolien, éolien et solaire en grande partie). On utilise ainsi l’électricité pour créer des réactions chimiques permettant de produire de l’hydrogène, du méthane et autres combustibles carbonés « verts ».

Au passage, on peut remarquer que la propulsion par le vent n’est pas mentionnée comme solution de décarbonation, sans doute considérée comme ayant un potentiel limité dans le futur transport maritime mondial. Cependant, nous savons que MEET2050 considère cette option sérieusement. XP Sea évoque cette solution à la fin de cet article.

Une diapo montre la comparaison entre la quantité d’énergie fossile consommée aujourd’hui par la flotte mondiale (3000 TWh) et la quantité d’énergie dite « E-fuel » qu’il faudrait produire pour le même usage (6000 à 12 000 TWh en fonction du carburant produit et utilisé). La multiplication par 2 à 4 de cette énergie, principalement utilisée pour la propulsion des navires, vient de la forte diminution de rendement entre l’utilisation de l’énergie fossile (gasoil, fuel ou gaz naturel) et ces E-fuels. On passe de 45-50% à 12.5-25%.

En résumé, entre aujourd’hui et 2050, on risque de multiplier par 3 le besoin énergétique du transport maritime, et il faudra multiplier encore ce chiffre par 2 à 4 pour convertir cette énergie fossile en E-fuel.

On nous dit aussi que le besoin de 12000 TWh annuel électrique pour produire les E-fuels, équivalent aux 3000 TWh annuels fossiles consommés actuellement par les navires, nécessiterait la construction d’environ 2000 réacteurs nucléaires ou, alternativement 2 millions d’éoliennes. Il faudrait donc encore multiplier par 3 ces producteurs jusqu’en 2050 !

On sait par ailleurs que d’autres secteurs tablent sur l’utilisation des E-fuels : transport routier, transport aérien, agriculture, etc. Il ne semble pas réaliste de produire autant d’électricité verte au niveau mondial, même en 2050. Une estimation de la cadence minimale requise de construction des producteurs d’électricité verte devrait être conduite pour se faire une opinion. Cette analyse devrait aussi prendre en compte toutes les matières premières nécessaires à la construction des producteurs (centrales nucléaires, panneaux solaires, éoliennes, …). Cette étude existe peut-être déjà.

Pour revenir à notre équation à 3 termes, nous pouvons tirer quelques conclusions pour savoir comment atteindre de façon réaliste l’objectif de décarbonation en 2050 défini par l’OMI, et donc obtenir au moins un terme qui tende vers 0 :

Terme du contenu en CO2 de l’énergie : remplacement des carburants fossiles par les E-fuels : nous voyons qu’il n’est certainement pas réaliste de produire autant d’électricité verte (à efficacité et usage constant). Ce terme ne peut sans doute pas tendre vers 0 en 2050.

Terme efficacité énergétique : il s’agit de l’efficacité qui permet de réduire la consommation des navires à usage constant (vitesse navire constante notamment). Par définition, ce terme ne peut pas tendre vers 0. Il ne fera que diminuer le total.

Terme Sobriété : il semble que ça soit la voie principale pour s’approcher de l’objectif, sobriété qui doit bien entendu être combinée aux 2 autres termes. Mais elle seule ne suffira pas pour faire tendre les émissions de CO2 vers 0.

En quoi consiste la sobriété du transport maritime ?

Réduire la quantité de marchandises transportées dans le monde

Cette réduction s’accompagne évidemment de la réduction du nombre et/ou de la taille des navires marchands

Réduire la vitesse des navires marchands

Comment s’inscrit la propulsion par le vent dans ce schéma ?

Les E-fuels prendront certes une part non-négligeable dans le mix énergétique. Cette part sera d’autant plus significative si la flotte mondiale diminue au lieu d’augmenter. Elle dépend donc de la sobriété.

La propulsion vélique prendra sa part bien entendu. L’importance de cette part dépendra beaucoup de la future balance entre coûts d’investissement (CAPEX) et coûts d’opération (OPEX) liés à la propulsion par le vent. Mais pas seulement. Finalement il s’agit peut-être d’un 4ème terme qui peut faire tendre l’équation vers 0. Ce thème fera l’objet d’un autre article.

Analysis of MEET2050 Institutue Presentation

During the Ocean BtoB event on 20/02/2024 in Lorient, Erwan Jacquin, President of the MEET2050 institute, presented an overview of the decarbonization of maritime transport and the associated challenges. This very interesting presentation led XP Sea to draft this article and present its analysis.

The sources of information are indicated in the MEET2050 presentation; they are not reiterated in this article.

In summary, it includes the sector main figures, with a fleet continuously growing and a forecast of doubling, or even tripling, this fleet by 2050 (source OCDE) from today! It’s frightening considering the current saturation of maritime routes.

The global maritime transport sector currently represents 3 to 4% of all CO2 emissions emitted by humanity.

The target set by the IMO (International Maritime Organization), revised with the adoption of MEPC 80 in July 2023, is to achieve net decarbonization (net-zero GHG emissions) by 2050, with interim targets in 2030 (-20% compared to 2008) and 2040 (-70% compared to 2008).

An expert estimated the colossal budget that would be required to transform the sector to achieve this goal. But is it realistic to achieve this result, and is it only a matter of budget?

The MEET2050 presentation ends with the section « Challenges to be met. »

The main challenge is represented by an equation indicating that CO2 emissions result from the multiplication of 3 terms: 1) CO2 content of energy x 2) Ships energy efficiency x 3) the traffic reduction

Acting on the energy efficiency of ships (Term 2) has been ongoing for a long time, and there are still savings to be found. But they are limited: the presentation tells us that they are estimated to 5% to 20% depending on technical aspects.

Regarding the CO2 content of energy (Term 1), the presentation indicates that decarbonization involves shifting from fossil fuels (mostly diesel or heavy fuel oil, sometimes natural gas) to « E-Fuels. » E-Fuels are produced from so-called « green » electricity (mostly nuclear, tidal, wind, and solar). Electricity is used to create chemical reactions to produce hydrogen, methane, and other « green » carbon fuels.

As a remark, wind propulsion is not mentioned as a decarbonization solution, probably considered to have small potential in the future of global maritime transport. However, it is known that MEET2050 project considers it seriously. XP Sea mentions this solution at the end of this article.

One slide shows the comparison between the amount of fossil energy consumed today by the global fleet (3000 TWh) and the amount of so-called « E-fuel » energy that would need to be produced for the same usage (6000 to 12,000 TWh depending on the fuel produced and used). The requirement to double or quadruple this amount of energy, mainly used for ship propulsion, comes from the significant reduction in efficiency between the use of fossil energy (diesel, fuel, or natural gas) and E-Fuels. The conversion efficiency is reduced from 45-50% to 12.5-25%.

In summary, it is likely that energy needs for maritime transport will triple by 2050, and we will need to multiply this figure by 2 to 4 again to convert this fossil energy into E-fuel.

We are also told that the need for 12000 TWh of annual electricity to produce E-fuels, equivalent to the 3000 TWh of annual fossil fuel currently consumed by ships, would require the construction of about 2000 nuclear reactors or alternatively 2 million wind turbines. Therefore, these producers would need to be multiplied by 3 again by 2050!

It is also known that other sectors are considering the use of these E-Fuels: road transport, aviation, agriculture, etc. It does not seem realistic to produce so much green electricity globally, even by 2050. An estimate of the minimum required pace of constructing green electricity producers should be conducted to confirm this. The analysis should also consider all the raw materials needed for the construction of producers (nuclear plants, solar panels, wind turbines, etc.). This study may already exist.

Returning to our 3-term equation, we can draw some conclusions about how realistic it is to reach the decarbonization goal by 2050 set by the IMO, and thus obtain at least one term that tends toward zero:

1. CO2 content of energy term: replacing fossil fuels with E-Fuels: we can see that it is certainly not realistic to produce so much green electricity (with constant efficiency and usage). This term probably cannot tend toward zero by 2050.

2. Energy efficiency term: this refers to the efficiency that reduces ship consumption at constant usage (especially constant ship speed). By definition, this term cannot tend toward zero. It will only decrease the total.

3. Moderation term: it seems this is the main path to approach the goal. Moderation must of course be combined with the other 2 terms as it is not sufficient alone.

What does moderation means for maritime transport ?

How does wind propulsion fit into this scheme?

E-Fuels will certainly take a significant share in the energy mix. This share will be even more significant if the global fleet decreases instead of increasing. It thus depends on a worldwide traffic restraint.

Sail propulsion will also play its part, of course. The importance of this part will greatly depend on the future balance between investment costs (CAPEX) and operation costs (OPEX) related to wind propulsion. But not only. Ultimately, this may be a fourth term that can make the equation tend toward zero. This topic will be the subject of another article.

Eolien offshore flottant, les ports français doivent être prêts d'ici 2030

En 2022, dans le cadre de France 2030, l’Etat avait lancé deux appels à manifestations d’intérêt (AMI) en lien avec l’éolien flottant :

– l’un pour favoriser le développement d’infrastructures portuaires à même d’accueillir des activités industrielles liées à l’éolien flottant

– l’autre pour la structuration de ces activités industrielles.

Aujourd’hui, l’ADEME vient de lancer l’Appel A Projets (AAP) « Infrastructures portuaires métropolitaines pour l’industrie de l’éolien flottant ».

Cet appel à projets vise à soutenir, à l’échelle des façades maritimes Méditerranée et Atlantique-Manche, les ports ou consortiums de ports souhaitant adapter leurs infrastructures pour accueillir les activités industrielles liées à l’éolien flottant.

Il s’agit aussi de générer des centaines d’emplois supplémentaires aux quelques 5000 déjà liés aux énergies marines renouvelables en France.

Au total, 200 millions d’euros seront dédiés au soutien de cette nouvelle industrie dans le cadre de France 2030.

Les ports ont jusqu’au 31/01/2025 pour déposer leur candidature.

XP Sea participe à l’AMI remporté par le Port de Brest en apportant son expertise dans le domaine de l’éolien flottant et sa connaissance des ouvrages flottants portuaires.

Les défis pour les ports sont importants afin d’être prêts à accueillir ces géants des mers :

– Des flotteurs de plus de 100 m d’envergure et de plusieurs milliers de tonnew

– Des manutentions sur quais et des mises à l’eau pour des dimensions et masses jamais vues auparavant

– Des charges sur quais qui dépassent parfois les limites actuelles

– Des éoliennes avec des nacelles imposantes à lever à plus de 150 m de hauteur

– Des pales de plus de 100 m de longueur

– Aménager de grands espaces de stockage à terre et en zones abritées à proximité des ports (flotteurs nus et avec éoliennes intégrées)

Pour relever tous ces défis, il faut faire l’inventaire des solutions existantes (en France et à l’étranger), et parfois trouver de nouvelles solutions. Le coût des aménagements doit être évalué pour comparer les solutions.

Une des difficultés réside dans le besoin d’anticiper l’accroissement en taille des éoliennes flottantes.

Les 3 fermes pilotes françaises en cours de construction ou déjà en service en Méditerranée sont basées sur des technologies d’éoliennes d’une puissance unitaire de 10 MW environ. Les dimensions des flotteurs sont déjà impressionnantes. Les puissances de turbines les plus récentes développées dans l’éolien fixes nous laissent penser qu’il est possible d’avoir des éoliennes 2 fois plus puissantes environ. Les flotteurs associés n’ont encore jamais été réalisés. On mesure alors la difficulté pour les ports de prévoir les installations nécessaires à leur assemblage et leur accueil, y compris pour la maintenance lourde.

XP Sea étant impliqué dans les 3 projets de parcs éoliens flottants français de taille commerciale (AO5, AO6 et leurs extension AO9), sa connaissance des projets et des technologies en cours de développement permet d’aider les ports à s’y préparer et anticiper des besoins prévus par le gouvernement, estimés à 2 GW par an en moyenne, soit plus de cent unités à produire et accueillir.

In 2022, as part of France 2030, the French government launched two Calls for Expression of Interest (AMI) related to floating offshore wind (FOW):

– one to promote the development of harbour infrastructures capable of accommodating industrial activities related to floating offshore wind

– the other for the structuring of these industrial activities.

Today, ADEME (French energy organism) just launched the Call for Projects (AAP) « Metropolitan Port Infrastructure for the Floating Wind Industry ».

This Call for Projects aims to support, for the Mediterranean and Atlantic-English Channel maritime facades, ports or port consortia wishing to adapt their infrastructure to accommodate industrial activities related to floating offshore wind.

It also aims to generate hundreds of additional jobs to the already 5,000 linked to marine renewable energies in France.

In total, 200 million euros will be dedicated to supporting this new industry as part of France 2030.

Ports have until January 31st 2025 to submit their applications.

XP Sea is participating in the AMI won by the Port of Brest by providing its expertise in the field of floating offshore wind and its knowledge of floating harbour structures.

The challenges for harbours are significant to be ready to accommodate these sea giants:

– Floaters spanning over 100 meters and weighing several thousand tons

– Dock handling and launching for dimensions and masses never seen before

– Quay loads sometimes exceeding current limits

– Wind turbines with imposing nacelles to be lifted at heights over 150 meters

– Blades over 100 meters in length

– Provision of large storage spaces on land and in sheltered areas near ports (bare floaters and floaters with integrated wind turbines)

To meet all these challenges, an inventory of existing solutions (in France and abroad) must be made, and sometimes new solutions found. The cost of developments must be evaluated to compare solutions.

One of the difficulties relies in the need to anticipate the continuous size increase of floating wind turbines.

The 3 French pilot farms currently under construction or already in service in the Mediterranean Sea are based on wind turbine technologies having a unit power around 10 MW. The dimensions of the floaters are already impressive. The power of the latest wind turbines developed in bottom fixed offshore wind means that it is possible to have turbines about twice as powerful as the pilot farms. The associated floaters have not yet been constructed. This highlights the difficulty for ports to plan the required assets for their assembly and storage, including heavy maintenance.

Since XP Sea is involved in all 3 projects of French commercial-scale floating wind farms (AO5, AO6, and their extension AO9), its knowledge of ongoing projects and technologies helps harbours to get prepared and anticipate the needs projected by the French government, estimated at an average rate of 2 GW per year, meaning more than a hundred units to produce and accommodate every year.

« Seul, on va plus vite. Ensemble on va plus loin » (proverbe africain)

En mobilisant les ressources, internes ou externes, nécessaires à la réussite de vos projets maritimes, XP sea vous apporte l’expertise dont vous avez besoin.

Ses capacités d’immersion et de leadership lui permettent d’acquérir rapidement une grande compréhension des enjeux et une meilleure perception du fonctionnement de votre entreprise. Ce qui lui permet de définir le cap, de mobiliser au mieux les savoir-faire collectif nécessaires et d’en piloter la conduite, ceci dans un esprit résolument collaboratif.

XP sea répond au juste besoin, au bon moment et vous apporte la meilleure performance. Les bénéfices du collectif avec un seul interlocuteur pour vous : XP Sea !

A bord d’un catamaran de 42 pieds aux couleurs de XP Sea, un équipage de passionnés a parcouru plus de 3000 milles nautiques depuis Lanzarote aux Canaries jusqu’en Martinique en moins de 23 jours. Le départ a eu lieu le 29 décembre 2023 et l’arrivée le 20 janvier 2024.

Grâce à une excellente préparation du bateau et de l’équipage, en particulier sur tous les aspects sécurité, la traversée s’est très bien passée.

Le mix voile / moteur a été utilisé durant quelques jours de vents faibles dans la première partie de la traversée, ce qui a permis de mesurer la contribution de la propulsion vélique sur la consommation de gasoil. Un réglage fin a permis d’optimiser cette consommation en conserver une vitesse minimale de 5 noeuds. Aucune cavitation à ce niveau de propulsion.

De nombreux cétacés ont été observés : des dauphins surtout, un orque (heureusement pacifique) et un impressionnant rorqual qui nous a accompagné durant 2 jours. Ce comportement reste mystérieux.

Le retour a été effectué par un nouvel équipage à destination de la côte varoise durant le mois de Mai

C’était une belle aventure qui marquera à jamais XP Sea et les équipages !

Grâce à son réseau de partenaires, XP Sea vous offre un accès sûr et simplifié à une palette d’experts de confiance, qui sauront répondre aux besoins spécifiques de votre projets.

En plus de son expertise technique, XP Sea vous apporte son regard créatif pour adapter la solution à vos projets. Des idées innovantes, constructives et concrètes, qui vous appartiennent in fine.

De par ses nombreuses expériences, XP Sea est à même d’ accompagner des projets complexes, en apportant une prise de hauteur, une expertise technique, et des solutions pragmatiques.

XP Sea s’ajuste au contexte, à l’environnement et au besoin de votre entreprise pour optimiser le format de son accompagnement selon chaque phase du projets.